自分が作った器を、どんな方に使って頂きたいのか?

以前も お話ししましたが

日本でプロとして 焼き物をやっていくなら

手作り量産をベースに、(日常) 食器を作っていくのが、最も効率のよいやり方です

皮肉でもなんでもく、最適解なんです

実際、僕もそうです

例えば アート作品 だけで 勝負する

茶道具 だけ 作って 食べていける人なんて

今や 一握りの存在でしょう

勿論、一言で 焼き物と言っても、その裾野は広いですので

様々な作り手さんが いらっしゃるのは、事実ですから

一概に 決めつけられるものでは、ありません

でも、およそ 個人レベルの作り手の大半は

なにかしら 「 (日常) 食器」 で実入りを 「担保」した上で

趣味性の高い作品を作っているのが殆どでしょう

だからこそ、「(日常)食器」という抽象的なものを、

そこには、真に使いやすい「 皿や鉢とは?」

という課題があり

加えて「誰に、どんな器を届けたいのか?」

という、この当たり前のようなフレーズにも

しっかり向き合う 必要が あるのでしょう

繰り返しますが、マグカップや ご飯茶碗や 酒器のような

料理を盛り付ける以外の 用途のものは

厳密には、食器に含まれない事を、前提とすると

「老若男女、全ての層に向けられた食器」というのは

対象が広すぎて、結局、どの層にも該当しない器になりかねないし

家庭でも使えて、尚且つ 料亭にも通用する食器というのも、なかなか難しい

これらを、高い次元でクリアする作り手さんは、

少なくとも 僕はそうじゃなかった

そんな 技術も才能も 持ち合わせなかった長倉が

避けて通れなかった課題のひとつが

「お前は 誰に、どんな器を届けたいのか?」

という事だったのです

↑というか、だったんですね (笑)

それを ハッキリ自覚できたのは、

随分 後になっての事ですので

その間、当然のように

訳もわからず長い間、 迷走、敗走、妄想、そして 悶絶していたのでした

だって僕は

「“日常食器” を作る事を “担保”する為」に

「アルバイトを 掛け持ち」

していた のですから (笑)

(つづく)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

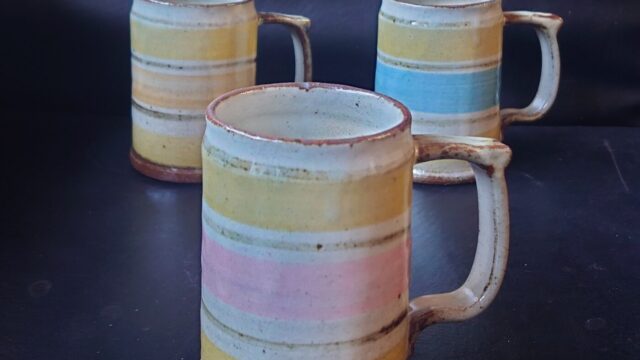

(画像解説)

前回、化粧土 (白い泥)を塗った動画をアップしましたが、その後 乾燥→素焼き→を経て

今回は、絵付けの画像になります

またしても動画を撮り損ねましたが、

機会あれば、絵付け動画もアップしたいと思います

準備中です